深度分析:如何看待直播与长尾效应融合

数字经济中直播与长尾效应的融合正悄然重塑商业生态的底层逻辑。这种融合并非简单的技术与理论叠加,而是通过直播的实时交互特性与长尾市场的个性化需求碰撞,催生出一种打破传统商业边界的新型商业模式。就比如说,现如今凌晨三点手作陶瓷匠人的直播间随处可见,直播技术让原本隐匿于传统商业视野之外的“长尾”需求得以显性化,而长尾效应则为直播场景注入了差异化竞争的内生动力,二者的深度耦合正在以下几个维度改写商业规则。

一、技术赋能:解构传统流量分配机制

传统商业体系中,流量分配高度依赖“黄金时段”“黄金地段”等稀缺资源,导致大量细分领域的供给与需求被排除在主流市场之外。直播技术的出现如同打破流量垄断的“去中心化”利器,通过实时音视频传输、弹幕互动、打赏机制等功能模块,构建起一个24小时不间断的“全时段流量场”。以陶瓷匠人这类直播为例,凌晨三点的非黄金时段不再是流量荒漠,反而成为精准触达“深夜手作爱好者”这一长尾群体的专属窗口。这种技术赋能使得流量分配从“地段-时段”导向转向“兴趣-场景”导向,每个垂直领域的“微小供给”都能通过直播技术在特定场景下实现与“微小需求”的精准匹配,彻底解构了传统商业中“头部虹吸”的流量分配机制。

二、场景重构:激活长尾市场的商业价值

直播与长尾效应的融合本质上是对商业场景的重构,这种重构体现在供需两端的双向激活。从供给侧看,直播为小众手艺人、独立创作者等长尾供给方提供了低成本触达全国乃至全球用户的通道。不同于传统线下市集的地理局限,直播场景下的手作陶瓷匠人可以同时面对数百个在线观众,其中既有老客,也有从未涉足陶瓷领域的新用户,这种跨地域的场景扩展使得原本局限于区域性市场的小众商品获得了全国性的展示舞台。从需求侧看,直播通过沉浸式的内容呈现激活了用户潜在的个性化需求。当镜头扫过冰裂纹茶盏时,弹幕中“终于等到柴烧开窑”的欢呼,揭示了用户对传统工艺制作过程的深度兴趣,这种兴趣驱动的消费行为突破了传统电商“搜索-比价”的理性消费模式,转而形成“观看-共鸣-消费”的情感驱动链条,使得长尾市场中隐藏的情感价值与文化价值得以量化为具体的商业价值。

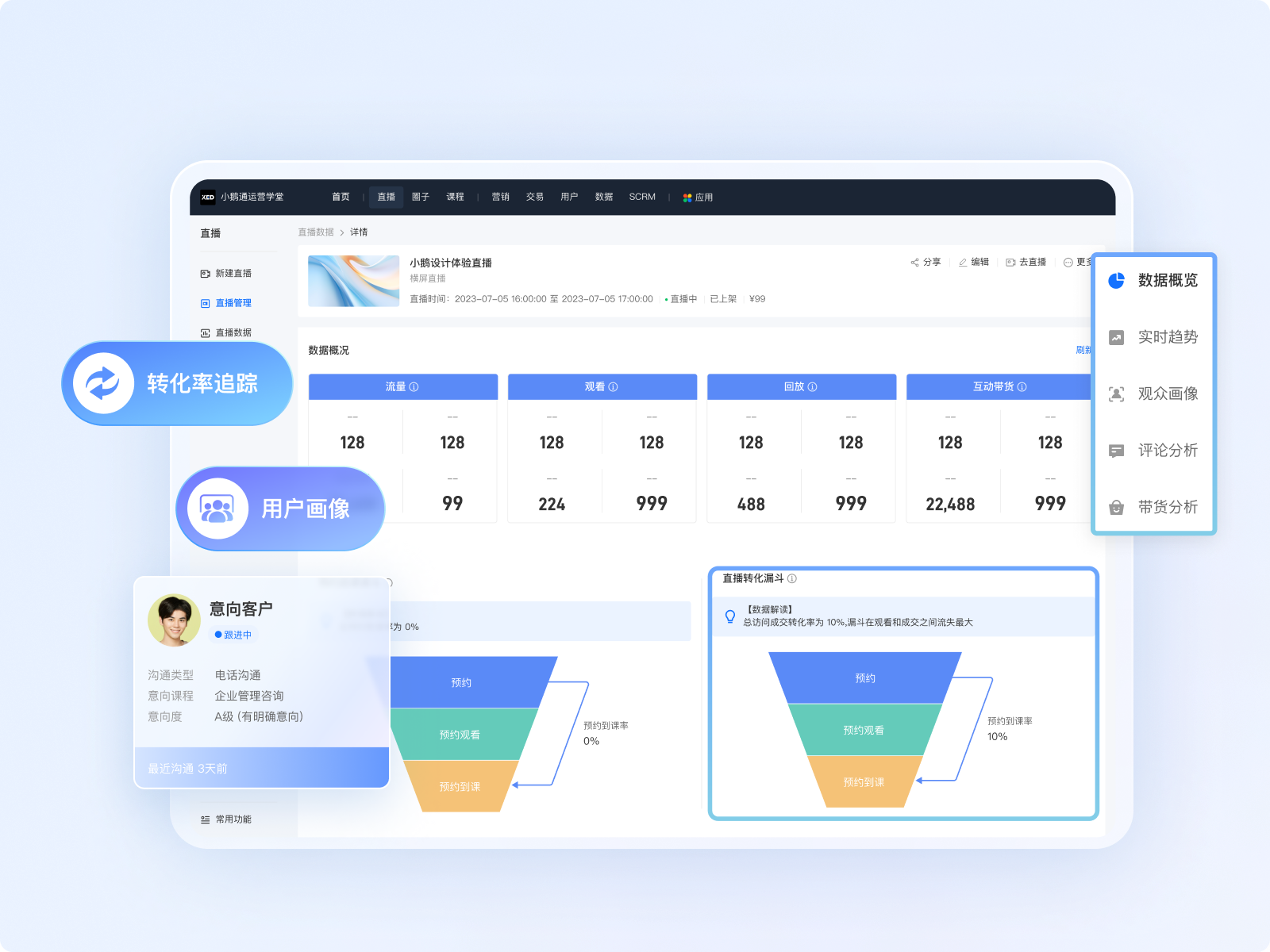

三、数据沉淀:构建长尾经济的增长模型

直播场景中产生的实时互动数据为长尾经济的精细化运营提供了底层支撑。平台通过记录用户的观看时长、弹幕关键词、打赏行为、购买转化率等多维数据,能够构建出精准的用户画像,进而反向指导供给方优化内容与产品。以陶瓷直播为例,当系统分析发现“柴烧开窑”环节的用户停留时长显著高于其他时段时,匠人可以调整直播节奏,增加窑炉开窑过程的细节展示,甚至开发“柴烧工艺纪录片”等衍生内容,进一步强化这一差异化卖点。这种数据驱动的运营模式使得长尾市场不再是模糊的“尾部群体”,而是可量化、可分析、可运营的精准客群。同时,数据沉淀还为长尾经济构建了可持续的增长模型——通过不断挖掘用户的细分需求,供给方可以开发出更多层次的产品与服务,形成“核心产品-衍生内容-社群运营”的价值链条,实现从单一交易到用户生命周期价值管理的升级。

四、机遇与挑战:平衡商业理性与文化温度

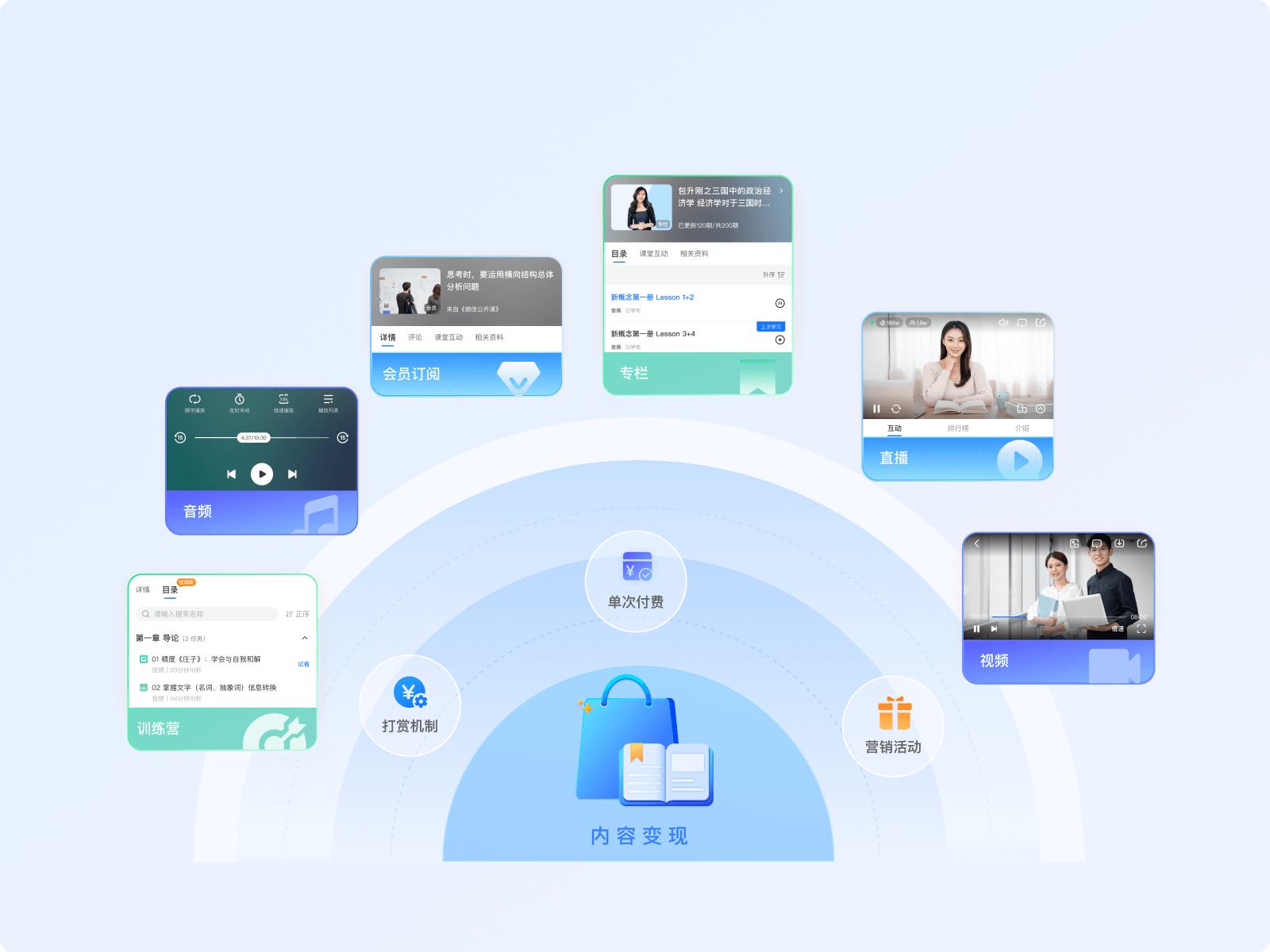

尽管直播与长尾效应的融合展现出巨大的商业潜力,但在实践中仍需面对一系列挑战。首先是内容同质化问题,当小众领域的直播获得关注后,容易引发大量模仿者涌入,导致原本独特的长尾场景沦为同质化竞争的红海。其次是商业变现的可持续性,部分长尾领域的用户规模有限,单纯依靠打赏与商品销售可能难以支撑长期运营,需要探索广告分成、知识付费、跨界联名等多元化变现模式。此外,传统手工艺等长尾领域在商业化过程中还需警惕文化内涵的稀释,如何在商业价值与文化传承之间找到平衡点,是行业发展的关键命题。

在这个被大数据与算法主导的数字时代,直播与长尾效应的融合犹如一股清流,重新定义了商业的温度与宽度。它让小众赛道都能在互联网的海洋中找到属于自己的星辰大海。这种融合不仅是技术与商业的创新,更是对多元文化与个体价值的尊重。

上一篇

上一篇

粤公网安备 44030502002037号

粤公网安备 44030502002037号