在线直播与在线课堂区别:从教学节奏差异看学生适配性

知识传播形态加速迭代的今天,在线教育已形成多元模式共存的格局。其中,在线直播与在线课堂作为两种主流形态,因教学节奏的本质差异,塑造了截然不同的学习体验。这种差异不仅体现在时间维度的推进方式上,更深刻影响着学生的认知节奏、知识吸收效率与个性化发展路径。下面将从神经认知逻辑、学习行为特征等多角度剖析两种模式的适配逻辑,为精准选择提供参考框架。

一、两种教学节奏的本质特征:实时动态vs自主可控

1.在线直播:工业化流水线式的认知冲击

在线直播的核心特征是强时效性与不可逆性。教师作为节奏的主导者,按预设大纲推进内容,如数理直播课中,复杂知识点讲解通常仅预留短时间思考便进入下一环节。这种高密度信息输出与即时互动(如弹幕答题、连麦提问)形成“认知冲击效应”,促使学生保持高度警觉。但“被动追赶”模式会导致学生分化。

适配群体:认知灵活、短时记忆强的学习者(如竞赛班学生),能在高强度节奏中实现思维共振;

不适配群体:需反复咀嚼知识的深度思考者,可能因信息“一过性”遗漏关键细节。

2.在线课堂:个性化耕作的认知慢变量

在线课堂(如录播课、交互式课件)的节奏主导权在学生,具有可拆解性与可回溯性。学生可将课程切割为片段,在关键节点暂停并实践“费曼学习法”,或通过思维导图梳理逻辑。这种“慢节奏”允许学生在知识消化、拓展延伸、实践验证等层面深度停留。研究表明,其对复杂概念的长期记忆更具优势,但需学习者具备一定自我管理能力。

二、适配性差异的深层逻辑:神经类型与学习风格的双重映射

根据剑桥大学2021年发布的《神经认知类型与学习模式相关性研究》,人类大脑处理信息的速度存在显著差异:

1.神经多样性视角下的节奏适配

大脑处理信息的速度存在显著差异:快车型学习者(约占三分之一):对实时刺激敏感,擅长压力环境下快速调用记忆,数理学科特长生多属此类;慢炖型学习者(近半数):倾向低压力下深度联想,人文社科与艺术领域学习者更常见;神经发育障碍群体(如ADHD患者)对直播节奏适应性较差,而在线课堂的“按需暂停”可提升其有效学习时间。

2.学习风格的适配差异

不同学习风格对节奏的需求各异。比如视觉型学习者更适应直播的动态图表刺激,而在线课堂的画面可反复观看;听觉型学习者在直播中依赖教师语音节奏,但在线课堂的播放速度调节更利于听力训练;读写型学习者适合在线课堂的讲义标注功能,直播的信息转瞬即逝对其不利;动觉型学习者在直播连麦操作中体验一般,更倾向在线课堂的随时动手实践。

三、混合模式创新:动态适配的未来路径

单一模式的局限性催生了节奏混合教学法。

直播+课堂双轨制:像一些国际学校将新知识讲解置于直播,习题解析放入在线课堂,实现成绩提升;

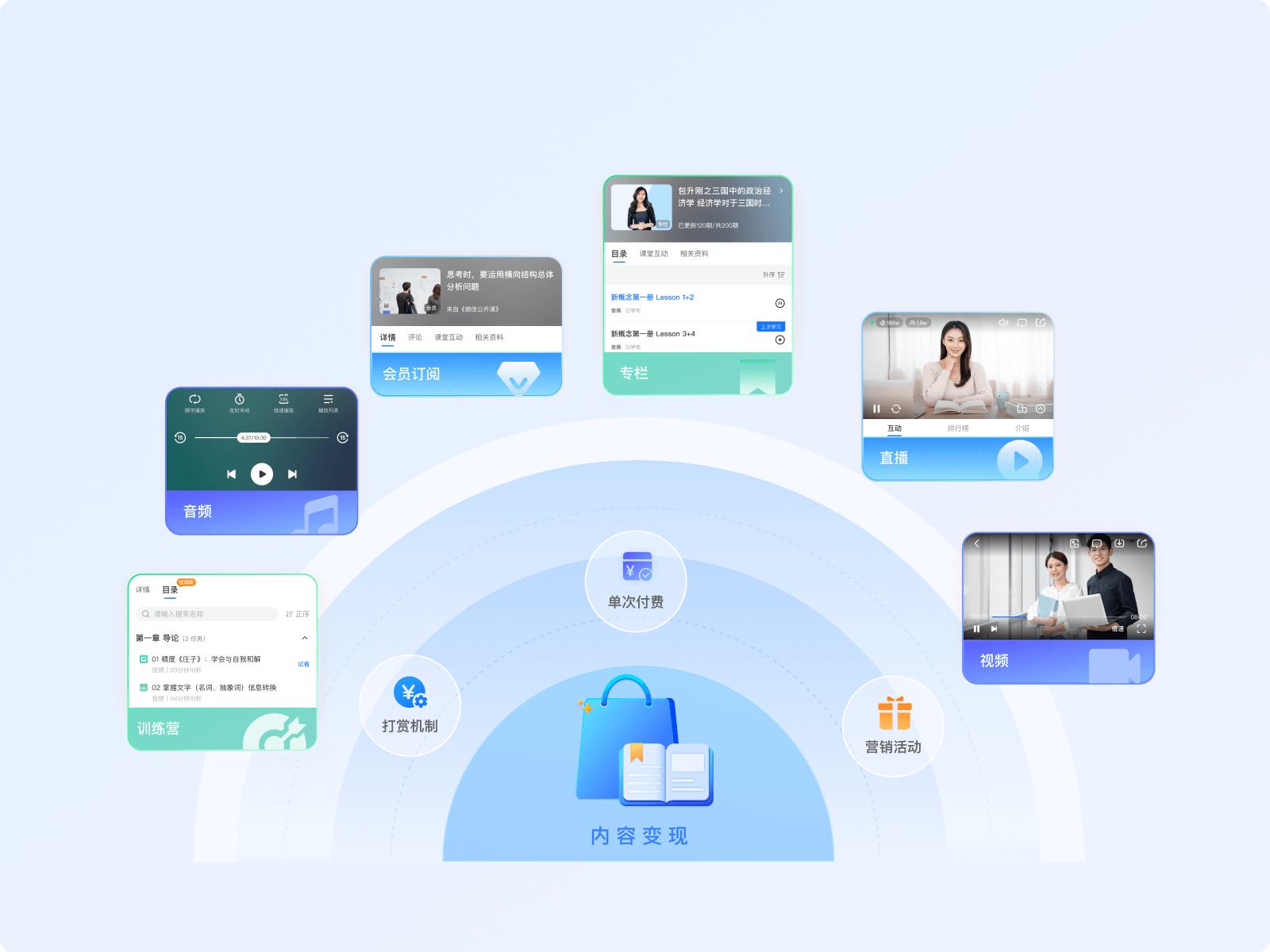

智能节奏调节:小鹅通“动态倍速”功能可根据答题数据自动调整播放节奏,低于正确率阈值时降低速度并增加例题;直播中插入互动游戏,在线课堂自动暂停并推送舒缓引导。

四、选择策略:从“效率优先”到“认知友好”

对学习者而言,选择需平衡认知成本与收益:短期应试可侧重直播,但需搭配在线课堂查漏补缺;而长期能力构建适合在线课堂,辅以直播答疑巩固;教育机构可通过学习力测评,为学生生成个性化模式推荐。

教学节奏是知识与大脑对话的韵律。在线直播如急促鼓点激发即时共振,在线课堂似悠长琴弦等待深度共鸣。未来在线教育的关键,在于通过技术赋能让每个学习者找到专属认知节奏——该冲刺时加速,该沉淀时放慢。这才是教育数字化的人文关怀:不以效率碾压个性,而让每个大脑以舒适节奏学习掌握知识。

上一篇

上一篇

粤公网安备 44030502002037号

粤公网安备 44030502002037号